瀬戸内Finder

せとうちを共有する7県(兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県)の魅力を世界に発信しています。“世界で一番美しい内海”と言われる瀬戸内海の魅力を、地域在住フォトライター、住民の方々、せとうちが大好きなユーザーの皆さんと一緒に世界に発信しています。

せとうちを共有する7県(兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県)の魅力を世界に発信しています。“世界で一番美しい内海”と言われる瀬戸内海の魅力を、地域在住フォトライター、住民の方々、せとうちが大好きなユーザーの皆さんと一緒に世界に発信しています。

創造的過疎の町を満喫しよう!神山町おすすめスポットめぐり/徳島県

道の駅「サザンセトとうわ」からe-bikeで島サイクリング!/山口県 周防大島

遊んで食べて、鳴門・ウチノ海の魅力を発見!爽快クルージング・フレンチモンスター 瀬戸内フードアート/徳島県鳴門市

ポケモン好き集合!まさにヤドンパラダイス♩かわいいヤドンに会いに行こう!/香川県綾川町

蘇った三津の町!ステキなスポットを訪ね歩く三津めぐりのまとめ/愛媛県松山市

行ってみたらスゴかった!徳島観光スポット5選/徳島県

女子旅におすすめ!しまなみ海道「馬島」で贅沢な滞在が叶う 「GLAMPROOKしまなみ」と周辺アクティビティ/愛媛県今治市

夕方から行く!桃ボートと光で彩られる後楽園・岡山城/岡山県岡山市

日本初の道の駅と絶景・映えスポットを巡る欲張りフォトジェニック旅/山口県阿武町

まるでイタリア!『きらきら坂』の周辺スポット5選/兵庫県赤穂市

しまなみ海道・生口島の『島ごと美術館』全17作品の 見所・行き方を徹底解説!/広島県尾道市

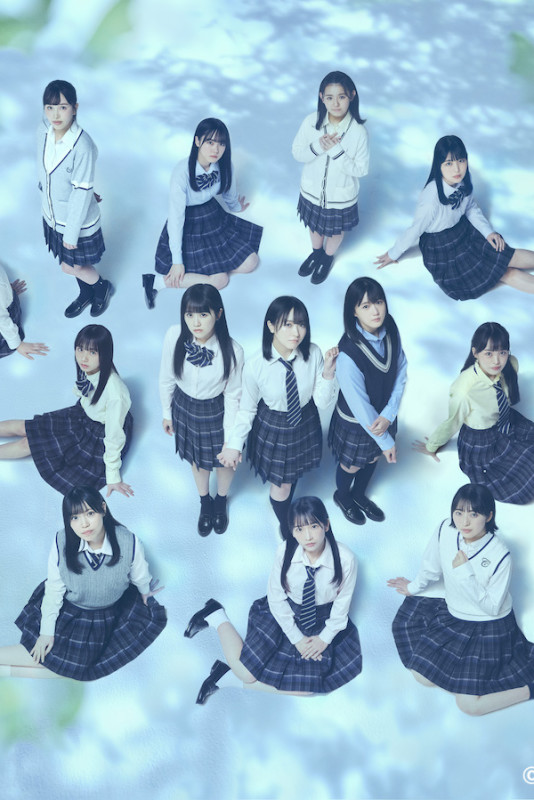

STU48の8thシングル「花は誰のもの?」MVが豪華すぎる!

【尾道発】しまなみ海道レンタサイクルショップ一覧/広島県尾道市

海辺の公園で休憩やデートを。神戸のフォトスポット『BE KOBE』/メリケンパーク(兵庫県神戸市)

瀬戸内海でアートを楽しむなら必須!直島・犬島周遊プラン(香川県・岡山県)

徳島・香川・愛媛で食とアートと歴史を巡る周遊プラン!

淡路島を欲張ろう!観光・グルメ・宿・歴史スポット総まとめ

JR徳山駅直結!コーヒーを飲みながら本と過ごす『周南市立徳山駅前図書館』/山口県周南市

お遍路だけじゃない!お寺に眠るお宝を見ることができる『総本山善通寺』/香川県

ライトアップが美しい。夜の倉敷が幻想的!/倉敷美観地区(岡山県倉敷市)

日本遺産認定の港町・坂越(さこし)で、町並み散策と絶景の旅!/兵庫県赤穂市

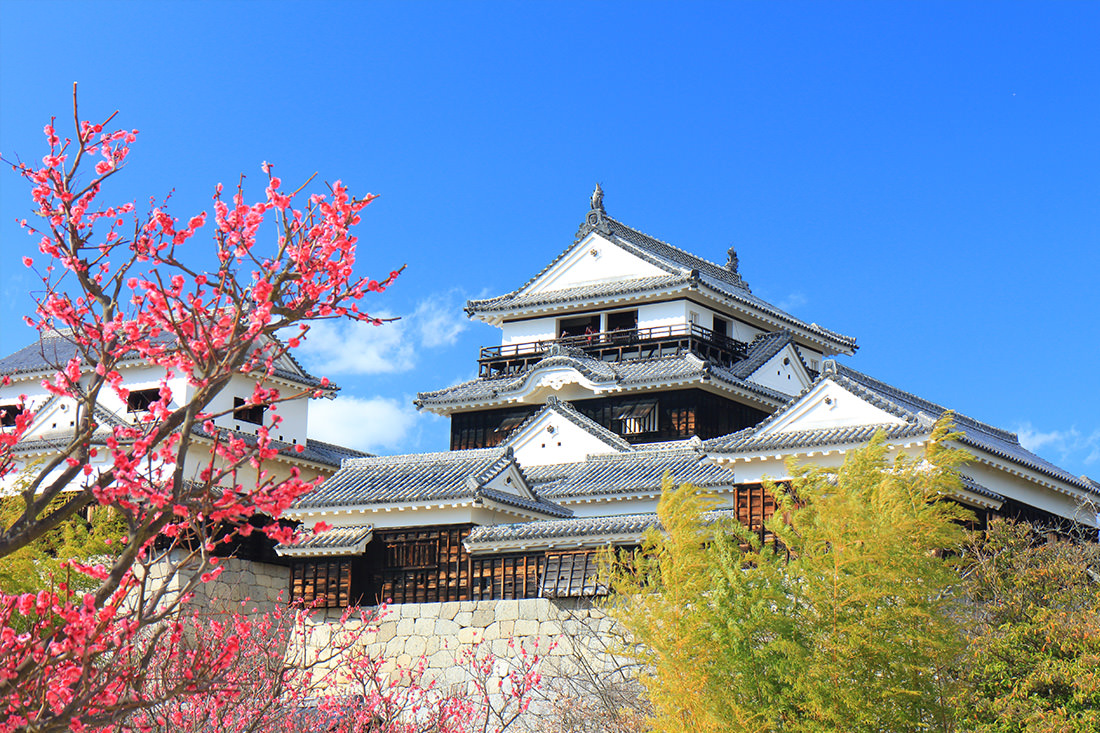

岡山・広島・山口の城を巡る旅/岡山城・後楽園・福山城・福寿会館・岩国城・錦帯橋

徳島と香川、県境を越える大満足のカートリップ!/うだつの町並み・うだつ上がる・雲辺寺山頂公園 ・豊稔池堰堤・白栄堂 柳町本店

日本遺産認定。瀬戸内の心安らぐ港町、鞆の浦/広島県福山市

世界遺産!明治日本の産業革命を支えた萩の遺産群めぐり/萩反射炉・恵美須ヶ鼻造船所跡・大板山たたら製鉄遺跡(山口県萩市)

日本初!?学問の神様・菅原道真が祀られた天神様/防府天満宮(山口県防府市)

観光スポットが点在する引田の古い街並みを散策/香川県東かがわ市

瀬戸内海の桜絶景、桜名所まとめ6選!/香川

香川県に来たら「天空シリーズ」は外せない!1日で回る絶景ツアー

世界が認めた絶景!瀬戸内海を一望できる県内屈指のビュースポット/紫雲出山(香川県三豊市)

巨大な瀬戸大橋を間近に見上げる大迫力のクルージング体験!/瀬戸大橋周遊観光船(岡山県倉敷市)

兵庫県の自然豊かなキャンプ場情報まとめ!/加西市、養父市、三田市、佐用郡、豊岡市

カキの養殖筏を眺めたり、頭島大橋の真下を通る島めぐりクルージング!/日生諸島遊覧船(岡山県備前市)

八つ墓村のロケ地!岡山県新見市の天然記念物『満奇洞』/満奇洞(岡山県新見市)

海も山も川も!愛媛県のキャンプ場まとめ5選/宇和島市、久万高原町、今治市、西条市、四国中央市

フォトジェニック愛媛!愛媛の写真映えスポット5選!/愛媛県

まるでヨーロッパ! 淡路島西海岸の複合施設で、グルメも買い物も大満喫 Ladybird Road /兵庫県淡路市

日本伝統の食が息づく、グルメな東播磨注目の5つの老舗

五感フル動員で楽しむ、東播磨の食体験6選

瀬戸内7県全制覇! 観光スポット・ご当地グルメ総まとめ

太古の遺跡に江戸時代の商家!奥深い東播磨の歴史とご当地グルメの旅に出かけよう

ふくの本場・下関で食べて、見て、撮って『幸ふく』に/ふく食解禁130年(山口県下関市)

ビール好きライター厳選! 広島産クラフトビール特集/広島県

新鮮な魚・野菜・果物・パンにお土産まで何でも揃う長門の台所!/センザキッチン(山口県長門市)

讃岐土産を求めて西へ東へ!香川県のお土産ショップ巡り/琴平町・善通寺市・丸亀市・高松市

内と外が一体になった森の中の古民家で、素晴らしい宿泊体験/せとうち古民家ステイズHiroshimaこざこ森(広島県庄原市高野町)

海が見える宿に泊まりたい!広島のおすすめ絶景宿5選 (石亭/IBUKU/LOG/清風館/ドーム型コテージかまがり)

山口県初!ドーム型グランピング施設で贅沢なひとときを/レドンド秋吉台(山口県美祢市)

絶景温泉と淡路島の美食を堪能/ホテルニューアワジ別亭 淡路夢泉景(兵庫県洲本市)

自然と温泉でリフレッシュ旅!岡山県北まとめ/蒜山・美作三湯(湯原・湯郷・奥津)

有馬温泉郷奥地にたたずむ全室離れ・限定10棟の宿で最上のくつろぎを/有馬山叢 御所別墅(兵庫県神戸市)

泊まれる競輪場『KEIRIN HOTEL 10』と宇野港周辺のアート作品めぐり/岡山県玉野市

ようこそ田舎暮らしのてっぺんへ! 落合集落の茅葺き民家ステイ/桃源郷 祖谷の山里(徳島県三好市)

海が見える客室、薪火料理、日本初の焙煎所。瀬戸田に生まれた複合施設/SOIL Setoda(広島県尾道市)