Trip Ideas

Discover the attractions of the Setouchi area through inspiring articles, guides, and more.

Adventure & Experience

Visiting a new place is no longer about passive consumption, move your body, learn new skills, and challenge your limits to find the very thing that makes your Setouchi journey unique and unforgettable.

Art & Culture

Whether basking in the glory of masterful works, taking in performance honed to perfection over centuries, or finding yourself captivated by some of the very best in modern art, there is something for everyone. [Photo : “Red Pumpkin” ©Yayoi Kusama,2006 Naoshima Miyanoura Port Square | Photographer: Daisuke Aochi]

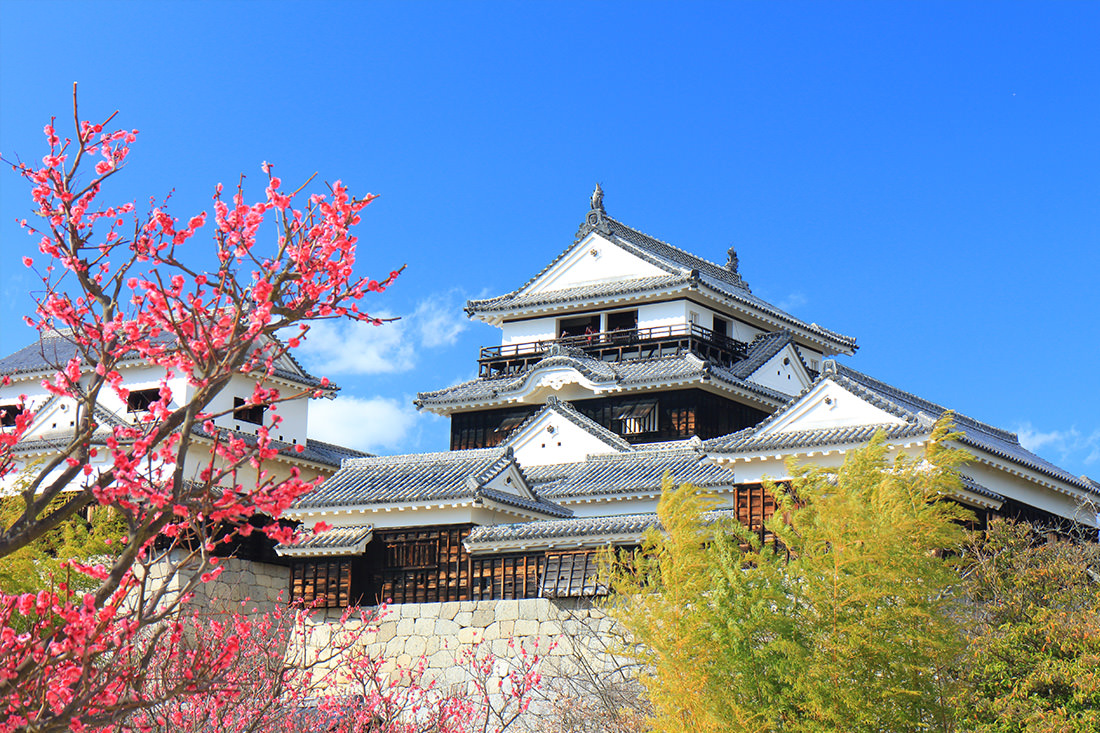

History

Travel in time and marvel at surroundings etched deep into history. Dig a bit deeper and discover the central role the Setouchi region has played in making this diverse and fascinatingly complex country.

Sea & Nature

Some of the world’s most stunning seascapes are complemented by the natural beauty and richness of forests that will have you breathing deeply in the very essence of what it is to be alive.

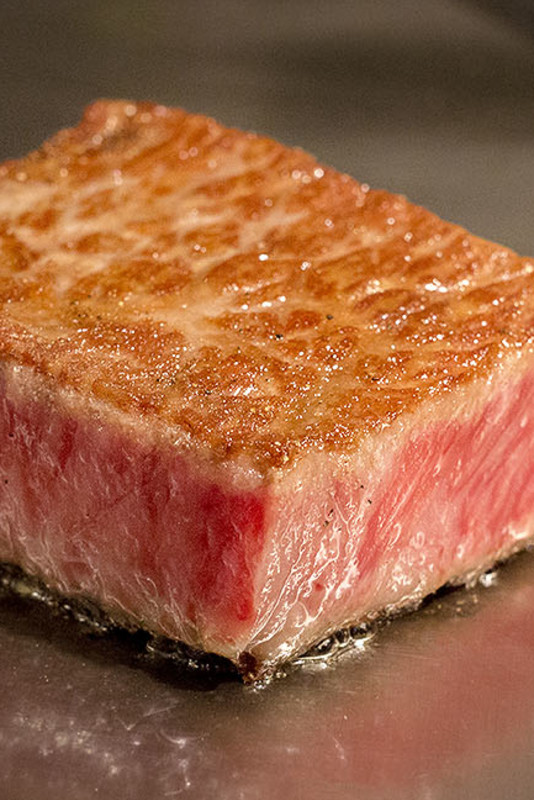

Food & Drink

As diverse and tantalizing as the region itself, the bounties of Setouchi are near at hand. Fresh fish, fabulous meats, exquisite vegetables, and a vast array of local brews will be gracing your tables for a procession of unforgettable feasts.

Relaxing Stay

Savoring the journey means sometimes you just need to catch your breath, wind it back a gear to relax and pamper yourself. Whether it is a traditional ryokan, luxury hotel sea view, or even a pre-modern house, the fineries of life await.